Basierend auf (angeblich) wahren Begebenheiten, erzählt der Film die Geschichte einer Vorkosterin Adolf Hitlers während des Zweiten Weltkrieges. Der Kriegsalltag im zivilen Sektor steht dabei im Vordergrund dieser Romanverfilmung. Frei von Spekulationen ist die Erzählung allerdings nicht.

Frühjahr 1943: Inmitten der Hitze des Krieges zieht sich die Führungsriege des deutschen Reiches immer mehr in die Wolfsschanze zurück. Da ihre Heimatstadt bombardiert wird, flüchtet Rosa Sauer zu Verwandten aufs Land. Sich nun in der Nähe der besagten Wolfsschanze in Groß-Partsch befindend, wird die junge Frau auch gleich vom Fleck weg rekrutiert, um mit einigen anderen Bürgerinnen in einer ihr unbekannten Einrichtung zu dinieren. Nichtsahnend werden sie als Vorkosterinnen für den Führer eingesetzt. Aber selbst als sie diese notwendige Informationen in sich aufgenommen haben, wollen die Frauen nicht darauf verzichten, sei es aufgrund der ideologischen Überzeugung oder auch der Tatsache geschuldet, dass die gut 200 Reichsmark pro Tag als eine lukrative Einkommensquelle dienen. Viel Geld in einem von Krieg und Verfall gezeichneten Land.

Authentische Inszenierung

In seiner Darstellung bringt „Die Vorkosterinnen“ visuell nichts Neues hier im Westen hervor. Regisseur Silvio Soldini orientiert sich in seiner Inszenierung an den stilbildenden Oliver Hirschbiegel Film „Der Untergang“ von 2004. Tote, ausgeblichene Farben bestimmen das Stimmungsbild der Leinwand. Die von den deutschen Offizieren gestaltete Inneneinrichtung ist karg, kühl, unpersönlich und von einer stoischen Eintönigkeit dominiert. Soldini wollte es so richtig authentisch machen und drehte den Film komplett auf deutsch, mit deutschen Schauspielern. Auf der inhaltlichen Ebene ist es ebenso positiv hervorzuheben, dass die Nazis hier nicht nur als Inkarnation des Böses dienen, sondern als richtige Menschen inszeniert werden. Jener Umstand setzt die Authentizität ganz hoch aufs Podest.

Auch der Dialog wirkt natürlich und aus der Situation heraus, jedenfalls die meiste Zeit. Leider waren an diesem Filmprojekt ganze sechs Autoren beteiligt. Die Qualität des Gesprochenen ist starken Schwankungen unterlegen, die zwischen ungekünstelt und sich verbiegender Exposition wandeln, wenn den Vorkosterinnen ihre Aufgabe erklärt wird. Einige Sätze waren sicherlich auch Gedanken-Beschreibungen in der Romanvorlage, die im Film nun laut ausgesprochen werden.

Bürokratischer Trott

Was die Hauptfigur Rosa Sauer angeht, so zieht sie ihre Energie aus den Gedanken an ihren Ehemann Gregor, der irgendwo das draußen auf dem Schlachtfeld verweilt. Regelmäßig ließt Rosa die Briefe, welche sie von ihm erhalten hat. Eines Tages wird Gregor als vermisst gemeldet, was seiner Witwe in spe das Herz bricht. Doch macht Rosa weiter, sich dem bürokratischen Trott der Offiziere anpassend, ähnlich wie die Soldaten in den Schützengräben, wie halb Deutschland zu der Zeit; einfach weitermachen. Begünstigt durch ihre Trauer lässt sie sich sogar auf eine Affäre mit dem Oberoffizier Albert Ziegler ein. Eine beinahe symbolische Tat, möchte man meinen.

Konstruierte Geschichte?

„Die Vorkosterinnen“ erzählt die Geschichte von Margot Woelk. Mit 95 Jahren gab sie ihr Geheimnis Ende 2012 preis. Es folgte eine Dokumentation, die das Thema in die Öffentlichkeit trieb. Die Italienerin Rosella Postorino veröffentlichte 2018 einen darauf basierenden Roman, in dem sie die Informationen von Woelk aufnahm und in Schriftform verarbeitete. Darauf basiert nun die Filmversion. Im Vergleich zum Buch wurde die Zahl der Vorkosterinnen von fünfzehn auf sieben reduziert. Damit wird die Zuschauerschaft während der zwei Stunden nicht mit zahlreichen Figuren konfrontierte und davon überwältigt.

Doch bezweifeln einige, dass Adolf Hitler tatsächlich Vorkosterinnen hatte, wie Sven-Felix Kellerhoff von der Welt. Man kann von Axel Springer nun halten, was man mag, aber die Argumente, die Kellerhoff bringt, sind detailreich. Woelk war während ihrer Zeit dort, nach eigenen Angaben, nie in der Wolfsschanze. Außerdem hatte Hitler eine eigene, gutbezahlte Diätköchin namens Helene Marie von Exner, die ihm das Essen persönlich zubereitete. Auch das Organisatorische für eine gezielte Vergiftung wurde vom amerikanischen Geheimdienst OSS als nahezu unmöglich gehalten und auch nie erreicht. Allerdings deckt sich dies nun mit Woelks Erzählung, da sie und ihre Kolleginnen nie eine vergiftete Mahlzeit entdeckt hatten.

Ein Bluff?

Margot Woelks Erzählung beinhaltet viele Elemente eines typischen Frauenschicksals mit dem toten Ehemann, einer Affäre mit dem Feind, den Zwängen von außen und natürlich auch einer Vergewaltigung – das Letztere bleibt dem Film erspart, da dieser Handlungsabschnitt aus dem Roman nicht mehr thematisiert wird. Auch für die Erzählerin selbst ist es ganz passend, dass die anderen 14 Frauen nicht mehr am Leben sind, um ihre Geschichte zu bezeugen. In einer Zeit, in der man alles über Adolf Hitler und das Dritte Reich weiß, ist es zusätzlich unwahrscheinlich, dass man von ihrem Schicksal all die Jahre nichts mitbekommen hat.

Aber! Wahrscheinlich ist es, dass Woelk und den anderen Frauen nur erzählt wurde, dass sie Vorkosterinnen seien, um den (bürokratischen) Schein zu wahren. Ein Wink in Richtung des OSS, im Sinne von: »Hey, wenn ihr den Führer vergiften wollt, dann müsstet ihr erst mal junge Frauen umbringen!« Und wie es aussieht, ging der Bluff am Ende auf.

Impressionen von der Berliner Deutschlandpremiere:

Auch interessant:

Bildquelle:

- 2: Busch Media | CC BY 2.0

- 3-3: Busch Media | CC BY 2.0

- c3764625-1216-48b3-99a6-1d67cdf04f85: Blickpunkt:Film, Norbert Hingst/Busch Media Group | CC BY 2.0

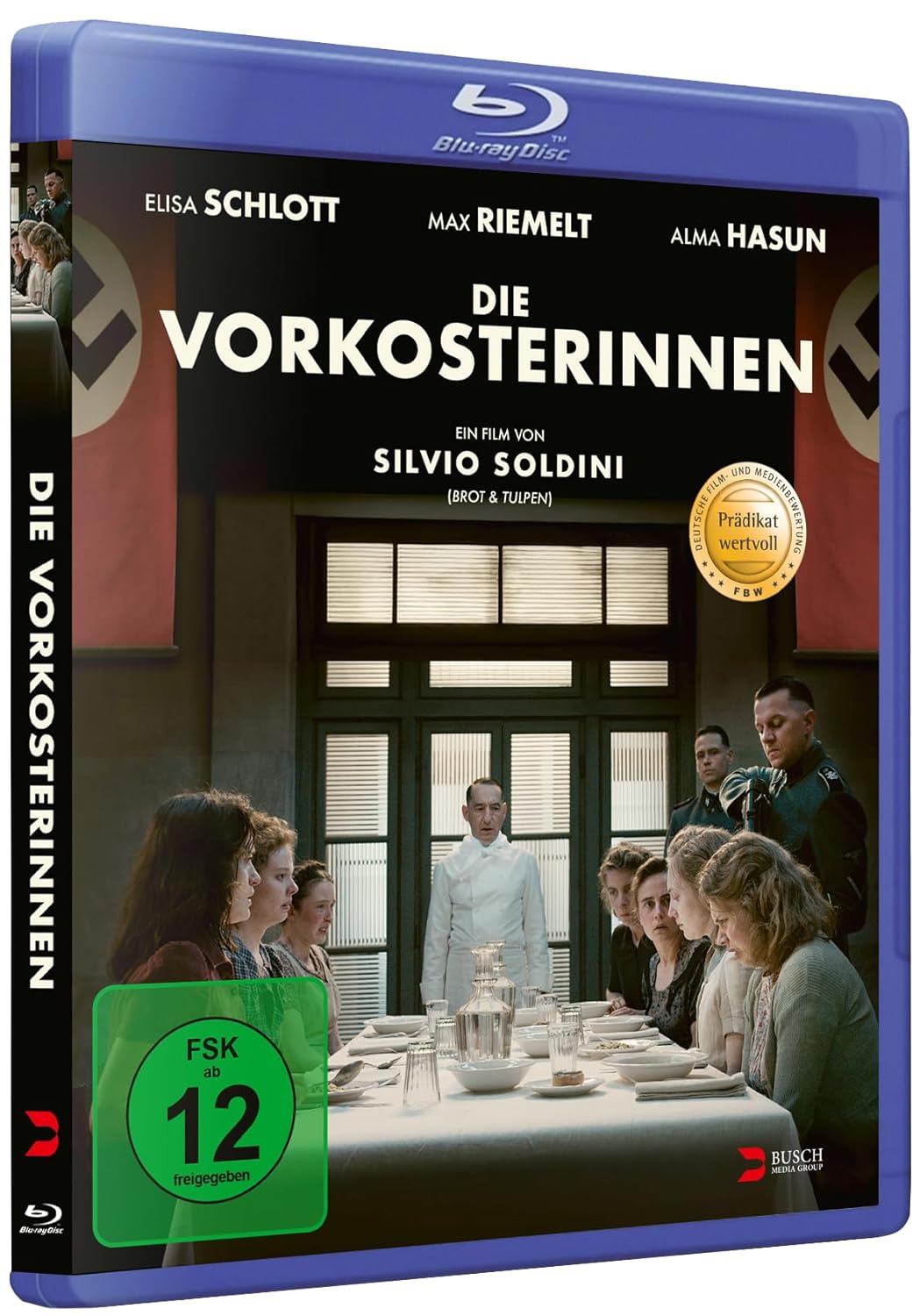

- DieVorkosterinnen_Blu-ray_Cover: Amazon | CC BY 2.0