5G-Mobilfunk nutzt auch Teile des C-Bands, das bislang vom Satellitenfernsehen genutzt wurde. Bereits 2019 sind wir der Frage nachgegangen, wie sich eine 5G-Basisstation auf den C-Band-Empfang auswirkt. Wozu wir die Situation an einem der ersten 5G-Standorte in Österreich unter die Lupe genommen haben. Heute wären unsere Tests von 2019 nicht mehr durchführbar, da es inzwischen gut ausgebaute 5G-Mobilfunknetze ganz Europa und die Welt überziehen.

Hier unser Test von 2019

Bewaffnet mit mehreren C-Band-LNBs und einem PC-Sat-Receiver der Type TBS 5927 haben wir das C-Band-Spektrum mit der Sat-Empfangs-Software EBS Pro untersucht. Sie zeigt uns detailliert, in welchen Bereichen Mobilfunksignale vorhanden und wie stark sie in etwa sind.

Unsere ersten Messungen führen wir in unmittelbarer Nähe des Mobilfunkmasts, konkret in 120 Meter Entfernung, durch. Laut österreichischem Senderkataster wird vom Standort 2G, 3G und 4G mit 100 bis 120 Watt Sendeleistung ausgestrahlt. 5G war damals noch nicht im Senderkataster aufgenommen. Dass wir uns beim richtigen Mast befinden, wurde uns vom Grundstücksbesitzer bestätigt. Heute sehen wir in diesem, dass die Sendeleistung eines 5G-Standorts bis zu 500 Watt betragen kann.

Messen in Sendernähe

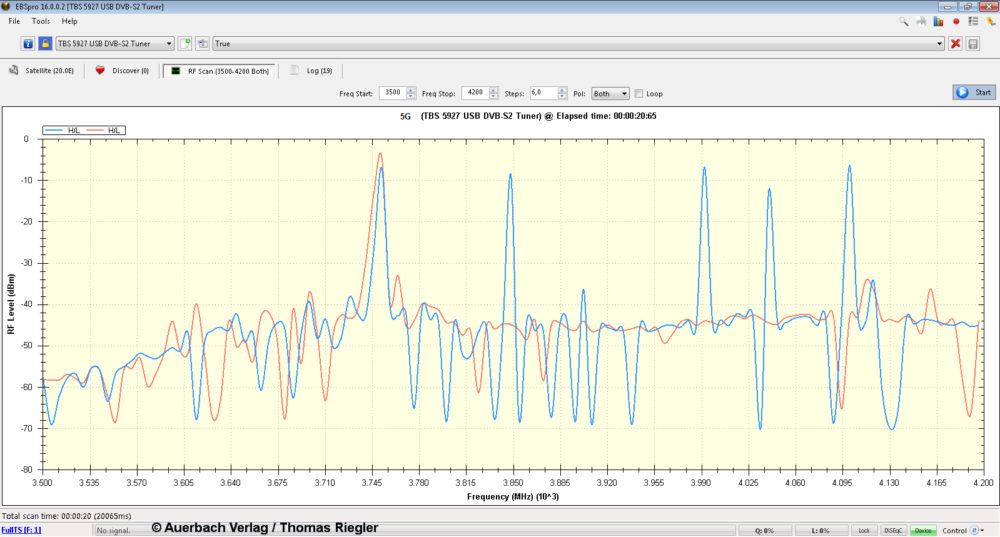

Wird der Mast mit dem C-Band-LNB direkt angepeilt, zeigt sich das Band ziemlich unruhig. Wobei jeweils nur wenige, relativ schmalbandige Peaks auftreten. Diese ändern ihre Frequenzen jedoch von Scan zu Scan geringfügig. Eine bevorzugte Polarisationsebene konnten wir nicht feststellen. Egal, ob wir mit einem linearen LNB die horizontale und vertikale oder mit einem zirkularen LNB die links- und rechtszirkulare Ebene ermittelt haben, kamen wir stets zu denselben Resultaten. Eine bevorzugte Ebene lässt sich also nicht feststellen. Womit beim C-Band-Satellitenempfang auch beide Ebenen gleichermaßen betroffen sind.

Um die sich laufend ändernden Signalverhältnisse einfangen zu können, haben wir uns für einen linearen LNB ohne Ebenenumschaltung entschieden. EBS Pro kann in einer Spektrumsgrafik beide Empfangsebenen darstellen. Mit unserem LNB zeigte es uns aber beide Male dieselbe Ebene.

Das Signal

Mobilfunksignale sind pulsierend und können ihre Signalstärke von einem Augenblick zum nächsten gravierend verändern. Zudem sind einzelne Träger nicht ständig aktiv. Womit mal mehr, mal weniger, auf leicht variierenden Frequenzen auftreten.

Im Vergleich zum Satellitenempfang haben wir es zudem mit echter High-Power zu tun. Während es wir beim normalen Sat-Empfang mit RF-Leveln von rund -40 bis -45 dBm zu tun haben, schnellen die 5G-Peaks bis auf 0 dBm hoch. Was nicht weniger heißt, als dass der Mobilfunk jedenfalls 100 000 mal stärker hereinkommt als die Satellitentransponder. Zum Vergleich: Die mit einer 3-m-C-Band-Antenne ermittelten -40 dBm würden einer Leistung von 0,00001 mW entsprechen, die nur mit dem zum Handymast gehaltenen LNB ermittelten 0 dBm, 1 mW.

Wie stark das 5G-Signal tatsächlich ist, merken wir, indem wir den LNB auf den Boden und anschließend auf das Autodach stellen, sodass er eigentlich vollkommen abgedeckt sein sollte. In beiden Fällen zeigt sich das Spektrum ungleich ruhiger und es zeigen sich nur noch wenige Peaks. Während diese am Boden nur an die -30 dBm erreichen, schnellen sie am Autodach auf 0 dBm hoch. Die einzige Erklärung hierfür ist, dass die Abschirmung des Antennenkabels hoffnungslos überfordert war. Was uns aber auch zeigt, dass zufriedenstellender C-Band-Sat-Empfang auch im hohen Ausmaß von der Qualität des Antennenkabels und der F-Stecker abhängen wird.

LNB wegdrehen

Wir drehen unseren LNB im Uhrzeigersinn vom 5G-Mast weg und führen alle 45 Grad neue Messungen durch. Dabei zeigt sich, dass wir bei 45 Grad kaum mehr Signale vom Mobilfunkmast aufnehmen. Im Wesentlichen sind es zwei Höcker mit rund -30 dBm bei 3,75 GHz. Was heißen würde, dass hier bereits fast durchgehender Sat-Empfang möglich wäre. Auch bei 90 Grad bleibt der Eindruck erhalten.

Eigentlich hätten wir damit gerechnet, dass das 5G-Signal noch weniger werden, je weiter wir uns 180 Grad nähern. Doch genau das Gegenteil tritt ein. Mit durchschnittlich -20 dBm sind die Signale zwar schwächer als zuvor, dafür treten sie aber wieder vermehrt auf. Bei 270 Grad erinnert das Spektrum bereits stark an jenes bei direkter Ausrichtung. Einzelne Peaks kommen sogar auf etwa -5 dBm. Dass unter diesen Umständen noch brauchbarer C-Band-Satellitenempfang gewährleistet wäre, können wir uns kaum vorstellen.

Entfernung: 900 Meter

Es heißt, dass 5G ein äußerst dichtes Netz an Basisstationen benötigt. Im Zusammenhang mit autonomem Fahren werden immer wieder Abstände von 300 m zwischen den einzelnen Mobilfunkmasten genannt. Für Standardanwendungen sollen Abstände von etwa 1 bis 1,5 Kilometer genügen. Was wiederum bedeutet, dass die Reichweite von 5G im C-Band mehr als bescheiden sein sollte.

Wir fahren 900 Meter nach Osten und wiederholen unsere Messungen. Zu unserem Erstaunen sieht das Spektrum bei auf den Mast gerichteten LNB kaum anders aus, als direkt bei diesem. Sowohl, was die Signalstärke, als auch die Häufigkeit der Träger betrifft. Dafür finden wir hier im Bereich von 180 bis 270 Grad ein weitgehend ungestörtes Band mit nur wenigen Trägern. Die meisten C-Band-Satellitentransponder sollten hier problemlos zu sehen sein.

Entfernung: 1,7 Kilometer

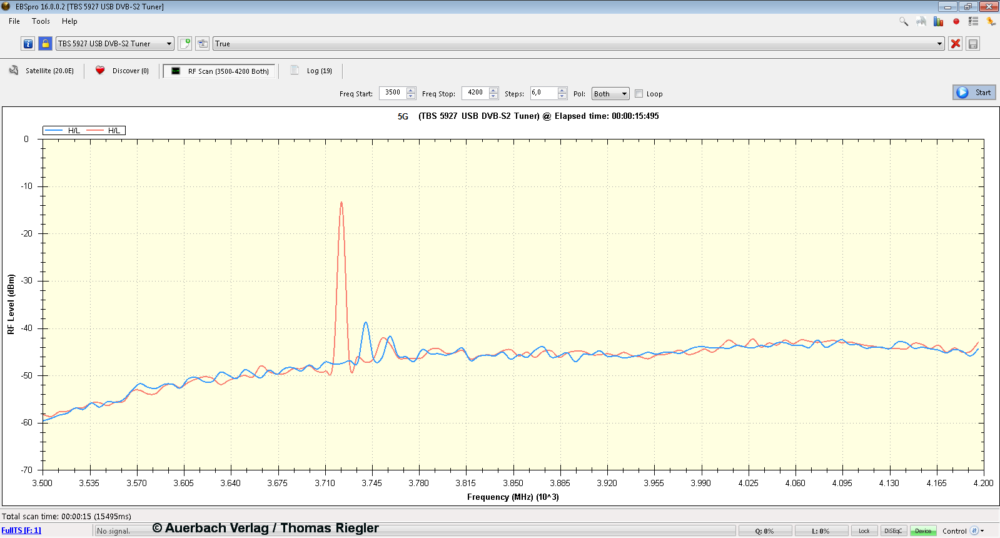

Unseren nächsten Messpunkt finden wir in 1,7 Kilometer Entfernung. Diesmal in Richtung Westen. Wobei weiter freie Sicht zum 5G-Mast besteht. Hier macht sich 5G nur noch mit zwei, eng aneinander liegenden Trägern im Bereich um 3,75 GHz bemerkbar. Sie scheinen die Hauptfrequenzen dieses einen Masts zu sein. Zeigt der LNB zum 5G-Mast, erreichen diese Signalstärken bis etwa -14 dBm. Dreht man den LNB zur Seite, sinkt die Signalstärke schnell ab. Bei 180 Grad hat sie etwa das Niveau eines Satellitentransponders. Also rund -40 dBm. An diesem Messpunkt würden wir das 5G-Signal als nicht mehr störend empfinden. Hier wäre bestenfalls ein Satellitentransponder betroffen. Dasselbe Bild erleben wir bei gleicher Distanz auch in Richtung Westen.

Letzter Test: 3,3 Kilometer

Die Suche nach einem Punkt mit so gut wie keinem 5G-Empfang mehr, hat uns nach und nach zu einem Parkplatz in 3,3 km Entfernung zu unserem Mobilfunkmast geführt. Mit auf ihn ausgerichteten LNB heben sich die 5G-Hauptfrequenzen noch recht deutlich aus dem sehr ruhig gewordenen C-Band-Spektrum hervor. Ihre beiden Höcker erreichen aber kaum noch -40 dBm und bewegen sich somit auf Sat-Signal-Niveau. Wird der LNB zur Seite gedreht, ist bald nichts mehr von 5G zu sehen. Vor allem im Bereich zwischen 90 und 270 Grad ist es nicht mehr nachweisbar. Womit dem Sat-Empfang im C-Band nichts im Wege stehen würde.

C-Band-Empfang wirklich gefährdet?

Es geht um Schadensbegrenzung und um Hoffnung. Fest steht, dass der C-Band-Empfang schwieriger, aber vielfach nicht unmöglich werden wird. Aufgrund unserer Versuche gehen wir davon aus, dass C-Band-Satellitenempfang zumindest dann wenigstens teilweise klappen sollte, sofern man den nächsten 5G-Handymast nicht in unmittelbarer Nachbarschaft im Süden hat. Unsere Untersuchungen belegen, dass massive Störungen vor allem im Nahbereich bis etwa 600 m rund um einen 5G-Standort auftreten. Darüber hinaus werden sie zumindest schwächer, aber nicht vernachlässigbar. Da sie jedoch um ein Vielfaches stärker als Sat-Signale sind, ist ihr Störpotential jedenfalls nicht zu unterschätzen.

Heute, im Jahr 2025 wissen wir, dass die damals geäußerten Befürchtungen Realität geworden sind. Vielerorts ist heute C-Band-Empfang mit üblicher Standardausstattung nicht mehr möglich.

Auch interessant: