„Portobello“ ist das erste italienische HBO Original. In Venedig feierten die ersten zwei Episoden Weltpremiere.

Die neue HBO-Serie lädt zu einer Zeitreise ein. „Portobello“ beleuchtet die Glanzzeiten der gleichnamigen RAI-Show und stellt den Fall von deren Moderator in den Mittelpunkt. 1977 ging das Format erstmals im italienischen Fernsehen auf Sendung und zog bald ein Millionenpublikum an. Ihr Moderator, Enzo Tortora, wurde zum großen Star, ehe eine schicksalsträchtige Wendung dazwischenfunkte. Genau diesen Wendepunkt beleuchtet die neue Miniserie, die in dieser Woche ihre Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig feierte. Sechs Episoden soll das Format insgesamt umfassen. Der Streaming-Start ist für das kommende Jahr geplant.

Die ersten zwei Episoden, die in Venedig vorgestellt wurden, sind gerade am Anfang faszinierend, wenn der eigentliche Kriminalplot noch gar keine allzu große Rolle spielt. Da geht es zunächst vor allem um das Rekonstruieren einer Fernsehkultur und „Portobello“ entführt sein Publikum in eine Zeit, in der das Fernsehen noch als große Sensation erscheint. Zumindest in dem Bild, das die Serie entwirft. Generationen werden dort gespannt vor der Glotze vereint. Arme Familien, reiche Familien, sogar die Nonnen im Kloster schalten ein, wenn Enzo Tortora vor den Kameras den Harlekin auftreten lässt, wenn gemeinsam Tarantella getanzt wird oder absurde Spielchen veranstaltet werden.

Ein Papagei nimmt immer wieder eine zentrale Rolle ein. Menschen treten im TV-Studio an und sollen ihn dazu animieren, ein bestimmtes Wort, Portobello ist das anfangs, nachzusprechen. Ein großer medialer Kindergeburtstag für ein Massenpublikum. Kurzum: Hier wird eine Kultur des guten alten Lagerfeuerfernsehens beschworen, in der die TV-Show tatsächlich noch als aufregend und besonders galt und sich nicht mit unzähligen anderen Bewegtbild-Formaten und Konkurrenzangeboten herumschlagen musste.

Massenhypnose vor dem Fernseher

Aber „Portobello“ zeigt ebenso die Ängste, das Unbehagen, das damit einhergeht. Die Serie setzt ein in den 1980ern. Das Fernsehen an sich ist also längst kein Novum mehr, aber so ganz traut man dieser Technik in der Serie doch nicht. Das Thema Hypnose und Verführung wird früh ausgebreitet. Ist es möglich, eine ganze Nation vor der Glotze zu hypnotisieren? Eine ältere Dame scheint dem Zauber der Trance zu verfallen. Sie solle doch nicht einfach alles nachmachen, was man ihr im Fernsehen zeige, herrscht man sie hinterher sinngemäß an. Und „Portobello“ leitet damit bereits zu einem zentralen Thema der medialen Verantwortung über, das die Serie zu dominieren scheint. Zumindest erwecken die ersten beiden Episoden diesen Eindruck.

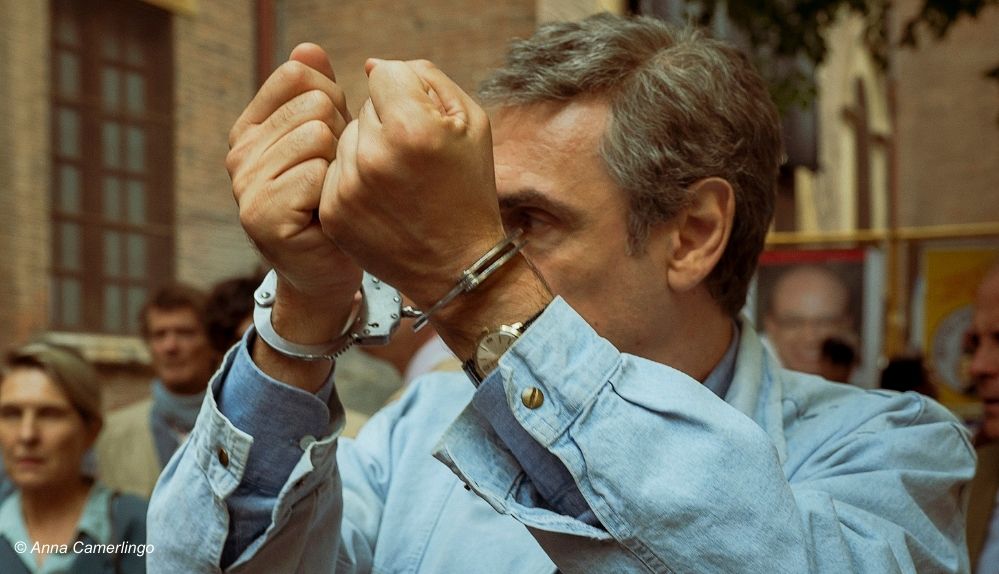

Enzo Tortora wird verhaftet. Man sagt ihm mafiöse Verbindungen nach, beschuldigt ihn des Drogenhandels. Und von jetzt auf gleich wird aus dem geliebten und angehimmelten Star Italiens eine umstrittene Figur, auf den man medial eine Hexenjagd veranstaltet. Der Sensationsjournalismus kennt kein Halten mehr. Über Schuld und Unschuld des Angeklagten sollen skurrile Straßenumfragen entscheiden. Ein jeder Bürger darf seinen Senf im Klatsch und Tratsch vor der Kamera hinzugeben.

Das sind bizarre, aber entlarvende Szenen. Verbrechen werden On Air ausgeschlachtet. Kriminelle Strukturen, die die Gesellschaft und Öffentlichkeit unterwandern, treten zu Tage und zugleich sucht man einen Sündenbock, den man dafür erniedrigen kann. Vor allem, um vor den tatsächlichen Dimensionen jener Kriminalität die Augen verschließen zu können.

„Portobello“ erzählt vom Fall eines Star-Moderators

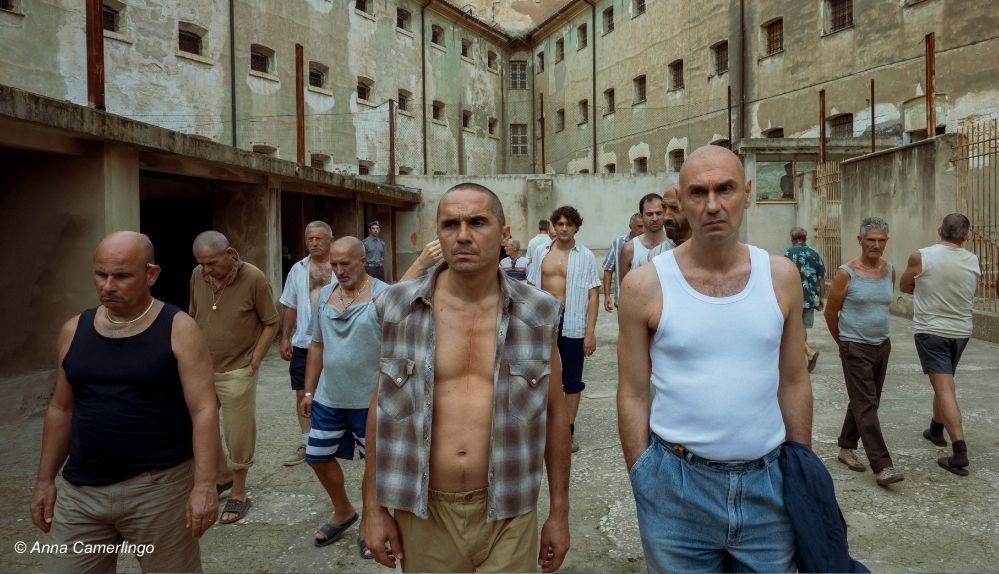

Fabrizio Gifuni spielt den Moderator, der plötzlich ganz tief fällt, und er legt eine beeindruckende darstellerische Leistung hin. Gerade die zweite Episode ist ganz nah bei ihm. Sie nimmt sich viel Zeit, Tortora in seinem neuen Leben zu begleiten. Schritt für Schritt wird er in den Gefängnisalltag eingeweiht. Die Serie zeigt, wie er mit seinen Zellengenossen in Kontakt tritt. Wie die Schlafenden von den Wärtern schroff geweckt werden. Und, das scheint ein weiterer Handlungspunkt der Serie zu sein, er beginnt ebenso, die Bälle zurückzuspielen. Er kämpft gegen die Erniedrigung an.

Der italienische Regisseur Marco Bellocchio hat die Miniserie inszeniert und mitgeschrieben. Bellocchio ist vor allem ein Experte, wenn es um Filme über die Mafia und die italienische Geschichte geht. In den letzten Jahren verantwortete er unter anderem den Film „Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra“ sowie „Die Bologna Entführung“ über die krummen Machenschaften der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Bellocchios Stil ist mitunter schwerfällig und spröde. Das ist bisweilen ein etwas trockenes Texttafelkino, das sich nach Hausaufgaben anfühlt, um hier sich hier einen genauen Überblick über die Figuren und Konstellationen zu verschaffen.

„Portobello“ läuft 2026 bei HBO Max

Aber der Auftakt von „Portobello“ ist ebenso stilsicher, konzentriert und formstreng in Szene gesetzt. Vor allem die Kontraste in der Ästhetik und Betrachtung dieser historischen Welt wissen zu begeistern, wenn die triste, sepiafarbene Alltagswelt mit der schillernden Fassade der Show kollidiert. Und dann ist da dieser Raum des Gefängnisses, in dem sich früh ein brutaler Machtkampf abzeichnet, inner- und außerhalb der Mauern. Und wieder spukt da der Harlekin bedeutungsschwer nachts durch die Gänge. Mit dieser Bedrohungslage will „Portobello“ bei den Filmfestspielen die Vorfreude auf das kommende Jahr schüren.

„Portobello“ feierte seine Weltpremiere außer Konkurrenz bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. 2026 startet die Miniserie bei HBO Max. Wo das Format in Deutschland laufen wird, ist aktuell noch unbekannt. Einen ersten Teaser kann man hier sehen:

Weitere Berichte und Kritiken von der Biennale in Venedig

- „La Grazia“ eröffnet die Biennale: Der letzte elegante Politiker?

- Für National Geographic: Werner Herzog sucht die „Ghost Elephants“

- „Frankenstein“: Guillermo Del Toros Netflix-Verfilmung enttäuscht

- „Jay Kelly“: George Clooney spielt bei Netflix preisverdächtig

- „The Wizard of the Kremlin“: Ein starker Film über das Putin-Regime

- Der Netflix-Film des Jahres? – „A House of Dynamite“ ist Spannung pur